東京国際映画祭にてフィリピン映画『野獣のゴスペル(The Gospel of the Beast)』を観てきた。監督はシェロン・ダヨック、主要キャストはジャンセン・マグプサオ、ロニー・ラザロ。

15才の高校生のマテオ(ジャンセン・マグプサオ/Jansen Magpusao)は、妹と幼い弟と暮らしていて、生活費を稼ぐために屠殺場で働きながら高校に通っている。父は行方不明で母もなく、学業に身を入れることもできず、イライラとした日々を送っていた。そんなある日、なにかと彼にちょっかいを出してくるクラスメートと諍いになり、うっかりその相手を殺してしまう。

狼狽したマテオは、父の友人でありマテオの名付け親でもあるベルト(ロニー・ラザロ/Ronnie Lazaro)に「地元を離れたい」と頼み込み、それまで暮らしていた土地を離れてベルトの仕事を手伝うことになる。だが、ベルトの仕事とはマフィアの下請けで、拷問、殺人、遺体の処理、強盗などだった。

マテオは、大学の寮を改造した建物に他のメンバーたちとともに暮らすようになる。最初のうちはそこで繰り広げられる残虐な行為にびびっていたが、次第にそうした感覚も麻痺して、人間性を失っていくのだったが……。

純朴な若者が暴力を日常とする世界に身を置き、しだいに人間性を失って野獣になっていくという、そういう内容の映画なのだけれど、どうもいろいろとすっきりしない。殺人を日常とする仲間たちとともに暮らしている様子などは、合宿所を舞台にした青春映画かよ!と突っ込みたくなる。年の近い仲間と友情を育んだりして、いまいち殺伐たる雰囲気にはなっていかない。極悪非道の頂点たるベルトも、けっこう優しいおじさんだったりして、いろいろとマテオの面倒をみてくれるし、マテオがしくじってもやたらとかばってくれたりする。そもそも、いい歳した悪党どもが合宿所の生活を楽しんでいるというのがおかしい。金を稼いだら、町に飲みに行って女を買ったりするんじゃないのか。

あと、マテオの父親の死の真相がよく分からない。ベルトの荷物(いまいちはっきりとはわからなかったのだけれど、あれはベルトの荷物でいいんだよね)の中からマテオの父親が身につけていたペンダントが出てきて、ベルトが父親を殺したことが示唆されて、それによってマテオの中でベルトに対する殺意が芽生えてくるのだけれど、そのあとでマテオの父親の遺体が出てくるところがよく分からなかった。父親の遺体が発見されたと警察から連絡があり、その遺体の確認のためにマテオが警察に出向いていく場面があるのだ。いつもは、遺体を布にくるんでガムテープでぐるぐる巻きにして川に投げ捨てているのだけれど、あの父親の遺体はそれほど古くないし、川に流されたようにも見えなかった。

というわけで、いまいちすっきりしないのだけれど、フィリピンでの映画評をあれこれ拾ってみると、あのような犯罪組織では、仲間意識が芽生えることで、他に頼るすべのないティーンエイジャーにとっての疑似家族を形成することがよくあるとのこと。そういう意味では、ある種の青春映画のような匂いがしてくるのも、あながち間違っているというわけではないのかもしれない。とはいえ、あの程度では「野獣」というには物足りない。もっと、ヒリヒリした空気を描いてほしかった。

監督のシェロン・ダヨック(Sheron Dayoc)は、マレーシアへの密航を描く2010年の『海の道(Halaw)』が東京国際映画祭で上映されていて、日本で紹介されるのは今回が2本目となる。ミンダナオのザンボアンガ出身の監督である。古くからイスラム教徒との抗争の続いている土地で、テロリストとの関連で語られることの多いエリアである。そうした土地の出身であり、シネマラヤ映画祭で『海の道』が最優秀作品賞を受賞して国際的に活躍するようになったあとも、マニラとは訣別した映画作りを続けているインデペンデント系の映画監督だ。

長編デビュー作となる『A Weaver's Tale(2009年)』では、スールー諸島の主要ムスリムの言語であるタウスグ語が使われ、ザンボアンガとスールーのタウスグ族出身者を多く役者として起用しているとのこと。そして、『海の道』ではタガログ語を話すことのできないパジャウ族の兄妹を主人公に設定しており、地元で採用した素人を多く起用している。そして本作も、やはりマニラを遠く離れた西ビサヤ諸島、特にパナイ島のイロイロとアンティーケで撮影されており、東京国際映画祭のホームページによればヒリガイノン語が使われているという(映画を観ている間、自分はずっとタガログ語と思って観ていたのだけれど)。

2016年の『Women of the Weeping River』もザンボアンガを舞台にムスリムの女性を主人公とした作品とのこと。2017年のトロント・リール・アジアで最優秀作品賞、2017年のバルセロナ・アジア映画祭で最優秀監督賞を受賞しており、国内でも非常に高く評価されている作品であるらしい。

つまり、ずっとミンダナオを活動拠点としてきた監督なのだ。

主人公を演じているジャンセン・マグプサオは、SNSによる暴力を題材にした2019年の『John Denver Trending』でデビューし、この作品でシネマラヤとフィリピン映画アカデミーの最優秀主演男優賞を受賞している。ところが、その後はほとんど芸能人としての活動はしていなくて、本作が長編映画2本目となる。今回来日した際のQ&Aによると、大学で建築を学んでおり、本格的に芸能人としての活動を続けるつもりはないようだ。

出身は撮影がおこなわれた西ビサヤのアンティーケ。そして、ベルトを演じているベテラン俳優のロニー・ラザロはといえば、やはり西ビサヤの西ネグロス州出身とのこと。つまり、ふたりとも母語はヒリガイノン語なのだ。それが、このふたりが起用されたいちばん大きな理由なのだろう。

このあと3名のゲストを招いてのQ&Aセッションがあり、その録音の文字起こしをしている最中なのだけれど、この時の通訳が、オリジナルの発言に勝手にあれこれ補足をつけくわえたり、あるいはバッサリ発言を割愛したりしていて、なかなかいい感じの日本語にまとまらないでいる。ちょっと時間がかかりそうなので、Q&Aセッションのレポートはあとまわしということにして、映画の感想のみアップしておきます。

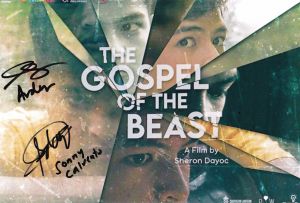

なお、例によってイベント終了後にゲストの3名からサインをもらってきました。

監督のシェロン・ダヨック、プロデューサーのソニー・カルヴェント(大阪アジアン映画祭で上映された『エクスキューズミー、ミス、ミス、ミス(Excuse Me, Miss, Miss, Miss)』の監督)、同じくプロデューサーのアーデン・ロッド・コンテス(今回の主演俳優であるジャンセン・マグプサオのデビュー作でもある『John Denver Trending』の監督)。

サインをもらったあとで、プロデューサーの2人をつかまえて「エンドクレジットにあった演技指導のルビー・ルイスというのは、女優のルビー・ルイスですか?」と質問をしてしまう。なんて変な日本人なんだ。結果、予想通り女優のルビー・ルイスとのこと。

「フィリピン映画を観ていると、どの映画にもルビー・ルイスが出ているんですよね」と言うと、「彼女はいたるところにいるんですよ」と笑っていたけど、まさか、日本にルビー・ルイスのマニアがいるとは思わなかっただろうな。