東京国際映画祭にて、フィリピン映画『漁師(The Fisher)』を観てきた。

寂れた漁村。漁師のペドロ(モン・コンフィアード)はひとりで漁に出ているのだが、このところ網にかかるのは腐った魚ばかりで、不漁が続いていた。村ではダイナマイトフィッシングが日常的に行われていて、ペドロはそれが原因だと考えて、村から離れて妻と養女のシモーン(Heaven Peralejo)との3人で孤立した生活をしていた。

かつてペドロにはアンドレという息子がいたのだが、アンドレはひとりで漁に出て海に飲み込まれ帰らぬ人となっていた。アンドレの死の原因が村人のダイナマイトフィッシングにあると考えていることも、ペドロが村を離れた原因であった。

ある日、漁に出たペドロの漁網にひとりの若者(エンチョン・ディー)がかかる。ペドロは意識のないその若者を連れ帰るのだが、やがて意識をとりもどした若者は言葉を喋ることができず、ペドロたちの言葉を理解する様子もなかった。ただただニコニコと幼児のようなあどけない笑顔を見せるだけの若者を、ペドロはよそ者として排斥しようとするのだが、妻と娘はすんなりと彼を受け入れていく。家族はその若者を首筋にあったタトゥからハイと呼ぶようになる。

ペドロの妻は病気のために常に激しい咳に見舞われていて、村で買ってくる薬を常用しているのだが、薬が効く様子はまったくなかった。ところがある日、ハイが海草を煮詰めた液体を彼女に飲ませると、彼女の咳は嘘のように鎮まるのだった。

年頃になったシモーンは、いつまでも村に閉じこもって暮らしていることに、自分の人生を無駄にしているのではないか、村から出て行くべきなのではないかと、将来を不安に思い始めていた。そんな時に現れたハイに好意を持つようになるのだが、ある日、彼女が妊娠していることが明らかになる。シモーンはハイとそのような行為をおこなっていないと否定するが、ハイはただニコニコとするばかり。妻はそれならそれでいいと思っているのだが、怒り狂ったペドロはハイを家からたたき出す。

相変わらず不漁が続いていたのだが、海に出た船の漁網の下からハイが現れる。家を追い出されたハイは、ボートの中に隠れていたらしい。ペドロに襲いかかれて海に飛び込んだハイは、なぜか魚でいっぱいになった漁網を海から引きあげてくる。いままで腐った魚しか獲れなかった海なのに、ハイだけは新鮮な魚をいくらでも獲ってくるのだった。

村でも不漁が続いていて、まともな魚がまったく獲れない日々が続いていたのだが、そこにペドロの獲った魚が持ち込まれ、飛ぶように売れるようになる。毎日のようにハイはペドロの漁に同行し、海に潜っていくらでも魚を獲ってくるのだった。

一方、妊娠が判明したシモーンのお腹は、あり得ないスピードでみるみるうちに大きくなっていった。ペドロは「人によって差があるんだろう」ととりあわないが、それは異常な速さだった。

村でいちばん権威を持っていたのは呪医の老女だった。彼女の意に沿わない人間は、公然と縛り組にすることさえおこなわれていた。村でおこなわれているダイナマイトフィッシングも彼女が決めたことで、そのことに反対するペドロは村人から敵視される存在でもあった。

また、村には昔から、黒い悪魔と黄金の魚の伝説があった。黒い悪魔は村に不幸をもたらし、黄金の魚は村に幸運をもたらす存在として言い伝えられていた。呪医は、シモーンの妊娠の進行が異様に早いことから、ペドロの家には黒い悪魔がいるに違いないと言い出すのだが……。

『キッド・クラフ~少年パッキャオ(Kid Kulafu)』『SIARGAO』『マニャニータ(Mañanita)』のポール・ソリアノ監督(Paul Soriano)の最新作である。

もともとミュージックビデオやテレビコマーシャルを手がけてきたソリアノ監督は、リズミカルな演出を得意としていて、『SIARGAO』などはまさにその監督の特質がいかんなく発揮された映画だった。ところがラブ・ディアス監督の作品に傾倒したソリアノ監督は、ラブ・ディアスが書いた脚本で『マニャニータ』という映画を撮りあげる。リズミカルな演出とはまったく無縁の作品で、むちゃくちゃテンポが遅く、ヒロインが夜道に立っているだけの映像がずっと続いたりするような映画だった。それまでの作品とはまったく真逆な作品だったのである。

今回もモノクロ映画と聞いていたので、またしてもラブ・ディアス監督の影響を強く受けた作品を観させられるのだろうと思っていた。ところが、まったく違っていた。テンポのよい画面の切り替えは、まさにソリアノ監督ならではの演出で、138分という長い映画であるにもかかわらず、まったく飽きさせるということがなかった(正直、『マニャニータ』は自分にはひたすら退屈だった)。

しかも、モノクロ映画と聞いていたが、完全なモノクロではなく、色調を極限まで抑えてモノクロに近い映像になっているだけで、微妙に色が感じられる不思議な映像となっていた。そして、時々、瞬間的に色が鮮やかになる場面があったりして、そこがまたインパクトが強かったりする。

これは、ラブ・ディアス監督のテイストとはまったく異なる、ポール・ソリアノ監督ならではの作品と呼ぶべきであろう。

そして、映像はリアルそのものなのだけれど、ストーリーはなんとも不思議なもので、なにやら神話の世界を思わせる寓話とでもいうか、リアルの対極にあるようなものだった。いやあ、予想をはるかに上回る魅力的な作品で、ポール・ソリアノ監督がリズミカルな娯楽映画からラブ・ディアス監督への傾倒を経て完全に新しいステージに移行したことを確信させるレベルの作品だった。

主演の漁師を演じているのは『アリサカ(ARISAKA)』『Miracle in Cell No. 7』などのベテランのモン・コンフィアード。インタビューを見ると、キャラクターを演じるにあたって徹底したリサーチをするタイプの俳優であるらしい。

謎の若者を演じているのは『Four Sisters and a Wedding』などの二枚目俳優エンチョン・ディー。先日観たばかりの『アルター・ミー:心に耳を傾けて(Alter Me)』でも、誠実そのものという感じの若者を演じていた。本作では、ひたすらニコニコとあどけない笑顔を披露し続けていたが、このまったく悪意を感じさせない笑顔が実に似合っている。

シモーンを演じているのは、ヘヴン・ペラレホ(と読むのでいいのかなあ?)。自分が観た作品では『Buy Now, Die Later』『Harry & Patty』に出ているらしいが、今回、初めてこの女優を認識させられた。なかなかの美人である。テレビシリーズ、映画とコンスタントに出演しているので、これからは注目して追いかけてみよう。

なお、ネット上に本作に関する情報があまりなく、IMDbにもアップされていないので、役名とか誰が演じているのかが、いまいちはっきりしなかった。いずれ、本作に関する情報が増えてきたら、そのあたりの情報を追加していこうと思う。

※ダイナマイトフィッシング

海にダイナマイトを投げ込んで、その衝撃で浮き上がってきた魚を捕らえるという漁法。フィリピンでは肥料用のガラス瓶に硝酸塩と起爆剤を入れ、導火線で点火する即席の手榴弾が使われているとのこと。

この漁法をおこなうと、サンゴなどは壊滅し、生態系が破壊されるのでフィリピンでは禁止されている。また爆発によって魚の浮き袋が破裂してしまい、ほとんどの魚は海底に沈んでしまうので、この映画で描かれているように腐った魚ばかりが網にかかるという事態にもなるのだろう。

かつてフィリピンで海に潜ったときに、以前はダイビングスポットとしてよかったポイントがダイナマイトフィッシングで泥だらけになっていて、まったく視界がきかない海に潜るという体験をしたことがある。

以前に比べればかなり減ってきてはいるものの、いまだにおこなわれているらしい。

上映終了後に、ゲストが登壇してのQ&Aがあった。以下は、その様子。

〈登壇ゲスト〉

★ポール・ソリアノ(監督)

★モン・コンフィアード(ペドロ役)

★エンチョン・ディー(ハイ役)

※Q&Aのやりとりの中で、映画の結末に触れられています。御注意下さい。

ポール:こんばんわ。こんな遅い時間まで残ってくださいまして、ありがとうございます。私の作品を毎回、日本で上映できるということは実に喜びにたえません。東京国際映画祭で上映される作品は、私の監督作品としては本作が3本目となります。たいへん嬉しく思っています。ありがとうございます。

モン:こんばんわ、皆さん。私はモン・コンフィアド、漁師です。こんな遅い時間にもかかわらず残っていただけまして、本当にありがとうございます。私自身も、いまここで皆さんと一緒にいられることをとても嬉しく思っています。私にとって、今回は東京国際映画祭への初めての参加となります。以前、私の出演した別の映画『アリサカ』が上映されましたが、残念なことにコロナ下ということもあって来日がかないませんでした。今回、初めてこの場にくることができて、皆さんと一緒にいられることをたいへん嬉しく思っています。

エンチョン:こんばんわ。私はエンチョン・ディー、魚です(場内に笑い)。皆さん、お越しいただきまして本当にありがとうございます。この瞬間というのは私にとって夢がかなった瞬間です。この夢がかなった瞬間を、みなさんと共有できることをとても嬉しく思っています。フィリピンからの友人も来てくれていますし(場内の一部でどよめき)、日本人の友人もきてくれています。とても嬉しく思っています。ありがとうございます。

司会:この5~6年でポールさんの映画もかなり上映させていただいて、いまやフィリピンを代表する監督のひとりとなっています。そうですね、『アリサカ』の時にはゲストなしの年でした。本当に今日お会いできて嬉しいです。

ポール:ありがとうございます。東京国際映画祭が招いてくだされば、いつでも参ります。

司会:俳優さんおふたりにお聞きします。船の上での格闘シーンが印象的でしたが、波が高くて、演技も大変だし、撮影も大変だったと思うのですが、あれはどのように撮ったのでしょうか。

モン:本当に大変な撮影でした。なんと撮影中に5つのタイフーンに襲われました。さらに大きな地震も起きて、その直後には高い波まで押し寄せてきて、とても怖い思いをしました。天候が悪かったものですから撮影ができず、1週間、ホテルに足止めされて、タイフーンが通り過ぎるのを待たなければなりませんでした。

さらに大変だったのは、自分は三半規管が弱いもので船酔いがひどくて、船に乗るたびに船酔いの薬を25錠も飲まなければなりませんでした。本当に大変でした。

司会:でも、監督はああいうふうに撮りたかったわけですよね。

ポール:とてもにリアルに撮りたかったんです。

エンチョン:自分について言えばまったく逆で、6才の時からスイミングを習っていて、水が自分の身体の一部ではないかというくらいに水に浸かっているのが好きなので、監督も驚いたと思うのですが、水中のシーンは何日もかかると思っていたのでしょうけれど、実際には45分で全部撮り終えてしまいました。自分にとっては、とにかく水の中に入っているのはとても楽しい時間でした。

司会:本当に魚だったのですね。

質問:すごい映画を観させていただいたという感じでした。神話の世界に入っているような、そんな感じの映画でした。

質問ですが、私は監督の作品でエンチョン・ディーさんも出ていらっしゃる『シャルガオ』という映画が大好きで、非常にリズミカルな映像で、コマーシャルフィルム、ミュージックビデオを撮ってきた監督らしい作品だと思っていました。そのあとに『マニャニータ』を観ましたら、それが監督の得意なところをすべて封じ込めたような映画でした。『マニャニータ』の時にはラブ・ディアス監督にすごく傾倒していて、今回もそういう映画なのかなと思っていたら、またぜんぜん違うリズムを持った映画で驚きました。そこの変化というのはどういう理由というか、本人としてはどのように感じているのでしょうか?

ポール:とても親切なお褒めの言葉をありがとうございます。私の映画を多く観ていただいて嬉しく思います。

映画というものは、その監督がその作品を撮ったときにどういう場所にいたのか、精神的、肉体的、技術的に、どういう場所にいたのかというものを反映したものだと思います。そういう意味では、『シャルガオ』はちょうど自分がミュージックビデオをたくさん撮っていた頃の作品なので、その時の自分をまさに象徴している作品だと考えています。反対に『マニャニータ』の時にはラブ・ディアス師のもとでいろいろと勉強させていただいた頃ですので、おのずから影響も受けています。また、あの作品に関して言えば日本の小津監督の『東京物語』にもたいへん影響を受けています。

そこで今回の作品ですが、自分は初めて自分自身の声(OWN VOICE)を得たのではないかと思っています。大人にもなりましたし、監督としても経験を積んできたからだと思うのですが、今回、初めて自分自身の声を見いだしたのではないかと思っています。ここが自分のいま現在の居場所なのかなという境地に入りつつありますのだと感じています。

質問:(英語で)教えてもらえるのかどうかわかりませんが、製作中か製作前かわかりませんが、この映画のエンディングを思いついたのはいつ頃でしょうか?

ポール:シモーンという女の子が妊娠して魚を産むのですが、あれはフィリピンの古い神話でずっと語り継がれてきた一般的な物語です。ちょっと昔の世代のことになるのかもしれませんが、海辺の近くに住んでいる人たちは、女性に生理が来ると、映画で描いたように海に入って自分を浄めるということをよくやってきたようです。その間に妊娠してしまって、魚を産むという言い伝えが数多く伝承されています。ですから、今回の映画を作るにあたって、若い処女の女性が魚を産むというあのエンディングはじめから決まっていました。そこから逆に物語を組み立てていきました。

質問:(英語で)ダイナマイトを使って漁をするというのはフィリピンでも大きな問題となっています。それと同時に、領域でのあらそい、特にフィリピンの西の方では中国からやってきた漁師とテリトリーを争うということが多々あるのですが、どうしてこの社会的な問題を映画の中でとりこまれたのでしょうか?

ポール:ダイナマイトフィッシングはさいわいなことに、昔に比べればだいぶ減ってきました。しかし、生活に困っている人が多いのでしょう、どうしてもなくなりません。沿岸警備隊がすごく厳しく取り締まりをしているので、数は減っていると聞いています。

ふたつ目の質問ですが、西フィリピンの海域の領有権が大きな問題になっていることは知っていますが、専門家ではありませんので、あまり詳しくは知りません。ただ、個人的な考え、この映画の視点から言わせてもらうと、文化的に違っていても、人間として違っていても、共存していくという方法を見いだせればウィンウィンの状態になるのではないかと思います。この映画の中でいえば、ハイとペドロが最初はいがみ合っていますが、お互いが仲良くなって一緒に漁にいけばあれだけ魚が獲れるというように、力を合わせればお互いにとってよりよい状況が生まれるということを象徴しているというように思います。いがみ合うのではなく共存する、お互いを想い合って、助け合って、協力しあえる方法というものを見いだせればいいのではないかなと願っています。

※このような質問が出ていたけれど、映画の中では中国との領域の問題が描かれているわけではありません。ただし、エンチョン・ディーが中華系フィリピン人であり、タトゥも中国風のものだったので、そういう暗喩が含まれていると解釈しての質問だったのかもしれませんが。

司会:いまの質問と繋がることですが、俳優さんおふたりにお聞きします。映画の中では対立するふたりですが、対立するといってもペドロからの一方的な対立ですが、おふたりでどういうふうに話し合って役を作っていかれたのでしょうか。撮影を止めても対立というものが日常的に維持されたものなのか、あるいはいったんカメラが止まるとすぐ仲良くなるものなのか、おふたりの関係をどのように理解して作られたのでしょうか? 役作りについてお教えください。

モン:私自身は共演者と仲良くするタイプなので、カメラが止まると仲良くしていました。

この映画を撮るにあたって、私は役作りを入念におこないました。撮影が始まる1ヶ月ぐらい前から撮影に使われた漁師町で生活をして、実際の漁師の方と漁に出たりしていました。おかげですっかり日焼けをしてしまって、撮影中に日焼けのメイクアップをする必要がありませんでした。

この作品を出るにあたっていちばん気に入ったのは、脚本でした。監督が書いた脚本ですが、これまでのフィリピン映画に出てくる漁師の物語とは、まったく異なる物語を監督が書いたと思います。特にこの作品については、オープンエンディング、つまり観客が好きなように解釈する余地を残す設定を とても素晴らしいものと思いました。

エンチョン:僕は決してペドロと食べものを分け合いませんでしたし、彼に会うたびに「こいつやなヤツだな」と思っていました。船上での撮影をしていると、いつも本当に船酔いがひどかったので、それを見ながら内心で「ワッハッハ」と笑っていたものです。(笑)

それはともかくとして、撮影はコロナ下でおこなわれたために、感染を防ぐためにも撮影期間の1ヶ月、どこにも外に出ずに、ずっと寝食をともにしていました。おかげで、僕が参加した撮影の中ではもっともチームワークがよくなっていて、みんな仲良くなったのだと思います。それがこの作品の中にも反映されていると思いました。

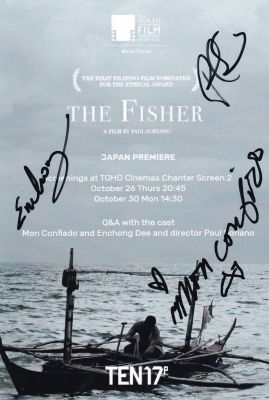

イベント終了後にロビーに出てきたモン・コンフィアードさんにサインをもらおうとすると、映画祭スタッフから「外でお願いします」と止められたので、先に1階まで降りてゲストの皆さんが出てくるのを待って、用意したポストカードに無事にサインをいれていただく。

モン・コンフィアードさんはサインの上にハートマークを入れて、さらにサインの下に「フィッシュ」といいながら魚の絵を描き入れてくれたのでした。『アリサカ』などを観ていたので怖い人というイメージがあったのだけれど、けっこうお茶目な方なのかもしれない。